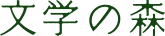

時代を経て、 『トーニオ・クレーガー』は常に、十代の繊細な劣等感と羨望、美への憧憬と人間への愛、そして、芸術の魔性と魅惑を代弁してきた。本書が存在しなければ克服され得なかった孤独が、どれほど存在したことか!

(岩波文庫に寄せた平野啓一郎の帯文)

🔔 まずはこのライヴ配信だけ聴いてみたいという方に向けて、初月料金を割引した「1カ月お試しプラン」をオープンします!

🔔 リアルタイム参加できない場合、アーカイヴ映像をご覧いただけます(過去50回のアーカイヴ映像も合わせてお楽しみいただけます)。

▶︎「1カ月お試しプラン」参加はこちらから

平野啓一郎が世界文学の名作を解説する「文学の森」、2025年7月のライヴ配信は、トーマス・マン 『トーニオ・クレーガー』(岩波文庫/小黒康正訳) をテーマに語ります。

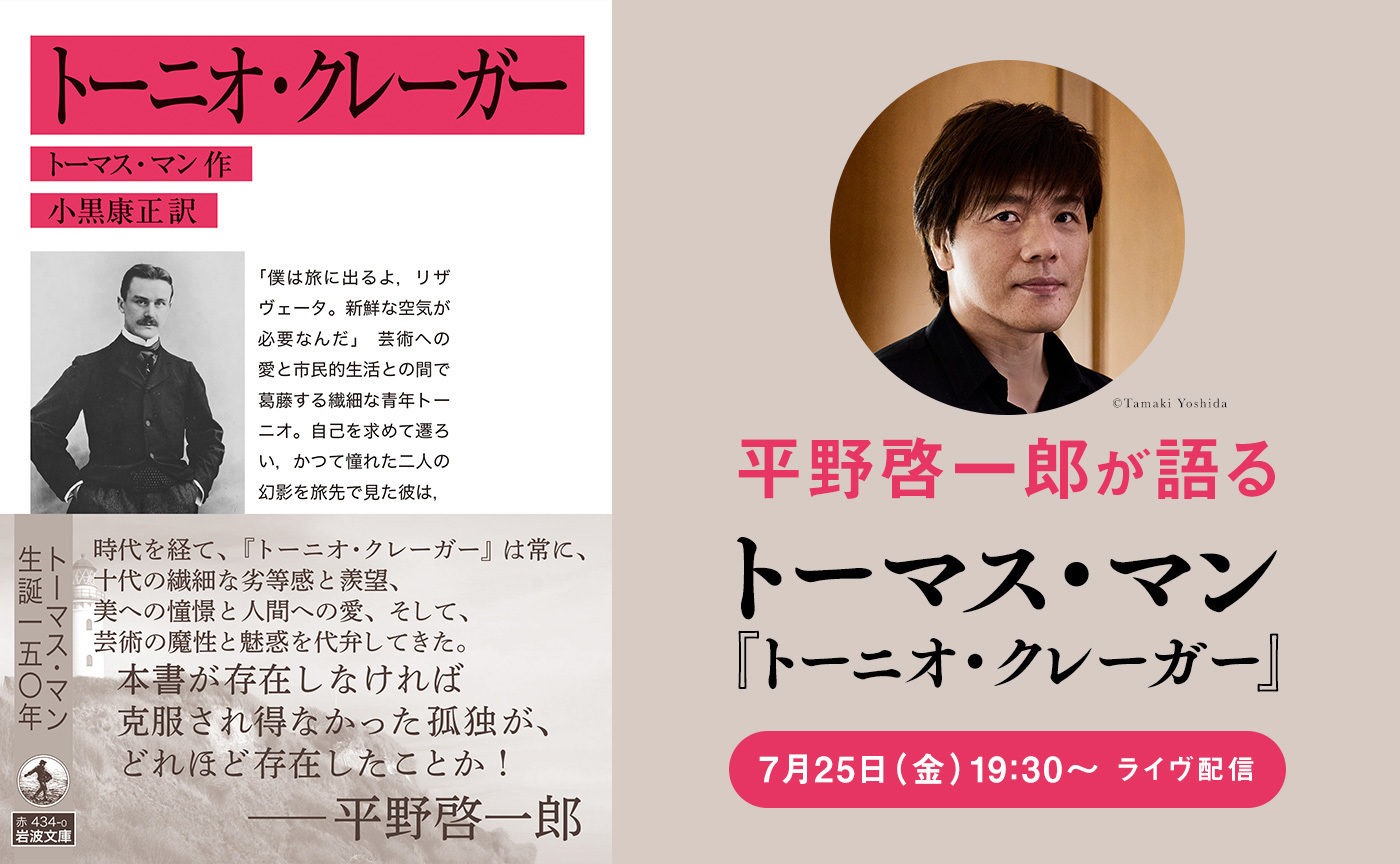

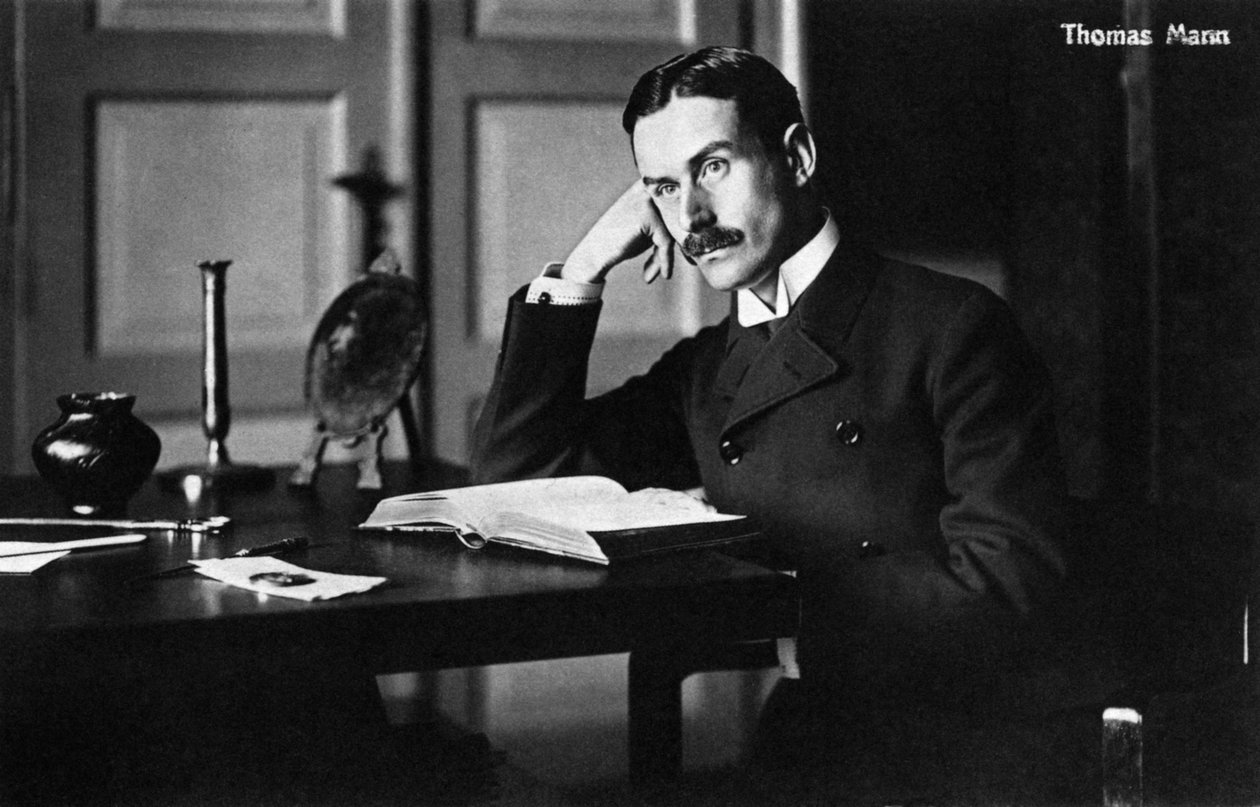

ドイツを代表する作家トーマス・マン(1875–1955)が、今年生誕150年を迎えます。その節目に、代表作の一つである『トーニオ・クレーガー』の新訳が、岩波文庫から刊行されました。

『トーニオ・クレーガー』といえば、平野啓一郎にとっては三島由紀夫『金閣寺』と並んで「文学への目覚め」のきっかけとなった作品。当時の感動を、平野啓一郎はこう語っています。

『トーニオ・クレーガー』の主人公は美的なもの、詩的なものに強い憧れを持っていながら、一方で市民社会的なものに対しても非常に強い憧れを持っているんです。その感じに僕は非常に共感したんです。「まさにこれは、俺のことを書いている」と。

どうして二〇世紀の初頭のドイツ人が北九州に住んでいる一〇代の俺の気持ちをこんなに分かってくれるんだ、親よりも、友人よりも分かってくれると感激し、また非常に単純でしたから、トーマス・マンがノーベル文学賞を取ったことを知り、俺は下らないことでうじうじ悩んでいるような気がしていたけれど、実はノーベル賞作家と同じことを悩んでいたんだな、と思い付き、けっこう人類的に重要なことを悩んでいるんじゃないか(笑)、という気がだんだんしてきました。それで、悩んでいること自体を励まされるというか、心強い援軍を得た気がしたんです。

──講演録「文学は何の役に立つのか?」より

芸術とは何か。生きるとは何か。

その問いを真摯に見つめたマンの原点ともいえる名作。

もしかしたら皆さんも、「まさにこれは私のことを書いている」と感じるかもしれません。

~~~~~~

▶︎「1カ月お試しプラン」ご参加はこちら

※リアルタイム参加できない方に向けて、アーカイブ映像を公開します。「文学の森」参加後は、過去50回のライブ配信アーカイブも合わせてご覧いただけます。

7月25日(金)のタイムスケジュール

19:30〜21:00 平野啓一郎による解説

21:00〜21:30 参加者とのQ&A

21:30〜22:00 任意参加の感想戦